|

|

|

भारतीय चित्रकला में राजस्थानी

चित्रकला का विशिष्ट स्थान है, उसका अपना एक अलग स्वरुप है। यहाँ की इस सम्पन्न चित्रकला के तरफ हमारा ध्यान सर्वप्रथम प्रसिद्ध कलाविद् आनन्दकंटका कुमारस्वामी ने अपनी पुस्तक ठराजपूत पेन्टिग' के माध्यम से दिलाया। कुछ उपलब्ध चित्रों के आधार पर कुमारस्वामी तथा ब्राउन जैसे विद्वानों ने यह धारणा बनाई कि राजस्थानी शैली, राजपूत शैली है तथा नाथद्वारा शैली के चित्र उदयपुर शैली के हैं। परिणामस्वरुप राजस्थानी शैली का स्वतंत्र अस्तित्व बहुत दिनों तक स्वीकार नहीं किया जा सका। इसके अलावा खंडालवाला की रचना ठलीवस फ्राम राजस्थान (मार्ग, भाग-त्ध्, संख्या ३, १९५२) ने पहली बार विद्धानों का ध्यान यहाँ की चित्रकला की उन खास पहलुओं की तरफ खींचा जो इन पर स्पष्ट मुगल प्रभावों को दर्शाता है।

वास्तव में राजस्थानी शैली, जिसे शुरु में राजपूत शैली के रुप में जाना गया, का प्रादुर्भाव १५ वीं शती में अपभ्रंश शैली से हुआ। समयान्तर में विद्धानों की गवेषणाओं से राजस्थानी शैली के ये चित्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने

लगे।

इन चित्रकृतियों पर किसी एक वर्ग विशेष का समष्टि रुप में प्रभाव पड़ना व्यवहारिक नहीं जान पड़ता। धीरे-धीरे यह बात प्रमाणित होती गई कि राजस्थानी शैली को राजपूत शैली में समावेशित नहीं किया जा सकता वरण इसके अन्तर्गत अनेक शैलियों का समन्वय किया जा सकता है। धीरे-धीरे राजस्थानी चित्रकला की एक शैली के बाद दूसरी शैली अपने कुछ क्षेत्रीय प्रभावों व उनपर मुगलों के आंशिक प्रभावों को लिए, स्वतंत्र रुप से अपना पहचान बनाने में सफल हो गयी। इनको हम विभिन्न नामों जैसे मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, बूंदी शैली, किशानगढ़ शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, कोटा शैली, बीकानेर शैली, नाथ द्वारा शैली आदि के रुप में जाना जाता है। उणियारा तथा आमेर की उपशैलियाँ भी अस्तित्व में आयी जो उसी क्षेत्र की प्रचलित शैलियों का रुपान्तर है।

राजस्थानी चित्रकला की

विशेषताएँ

राजस्थानी चित्रकला अपनी कुछ खास विशेषताओं की वज़ह से जानी जाती है।

प्राचीनता

प्राचीनकाल के भग्नावशेषों तथा तक्षणकला, मुद्रा कला तथा मूर्तिकला के कुछ एक नमूनों द्वारा यह स्पष्ट है कि राजस्थान में प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से ही चित्रकला का एक सम्पन्न रुप रहा है। वि. से. पूर्व के कुछ राजस्थानी सिक्कों पर अंकित मनुष्य, पशु, पक्षी, सूर्य, चन्द्र, धनुष, बाण, स्तूप, बोधिद्रम, स्वास्तिक, ब्रज पर्वत, नदी आदि प्रतीकों से यहाँ की चित्रकला की प्राचीनता स्पष्ट होती है। वीर संवत् ८४ का बाड़ली-शिलालेख तथा वि. सं. पूर्व तीसरी शताब्दी के माध्यमिक नगरी के दो शिलालेखों से भी संकेतित है कि राजस्थान में बहुत पहले से ही चित्रकला का समृद्ध रुप रहा है। बैराट, रंगमहल तथा आहड़ से प्राप्त सामग्री पर वृक्षावली, रेखावली तथा रेखाओं का अंकन इसके वैभवशाली चित्रकला के अन्य साक्ष्य है।कलात्मकता

राजस्थान भारतीय इतिहास के राजनीतिक उथल-पुथल से बहुत समय तक बचा रहा है अत: यह अपनी प्राचीनता, कलात्मकता तथा मौलिकता को बहुत हद तक संजोए रखने में दूसरे जगहों के अपेक्षाकृत ज्यादा सफल रहा है। इसके अलावा यहाँ का शासक वर्ग भी सदैव से कला प्रेमी रहा है। उन्होने राजस्थान को वीरभूमि तथा युद्ध भूमि के अतिरिक्त ठकथा की सरसता से आप्लावित भूमि' होने का सौभाग्य भी प्रदान किया। इसकी कलात्मकता में अजन्ता शैली का प्रभाव दिखता है जो नि:संदेह प्राचीन तथा व्यापक है। बाद में मुगल शैली का प्रभाव पड़ने से इसे नये रुप में भी स्वीकृती मिल गई।

रंगात्मकता

चटकीले रंगो का प्रयोग राजस्थानी चित्रकला की अपनी विशेषता है। ज्यादातर लाल तथा पीले रंगों का प्रचलन है। ऐसे रंगो का प्रयोग यहाँ के चित्रकथा को एक नया स्वरुप देते है, नई सुन्दरता प्रदान करते है।

विविधता

राजस्थान में चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ अपना अलग पहचान बनाती है। सभी शैलियों की कुछ अपनी विशेषताएँ है जो इन्हे दूसरों से अलग करती है। स्थानीय भिन्नताएँ, विविध जीवन शैली तथा अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ इन शैलियों को एक-दूसरे से अलग करती है। लेकिन फिर भी इनमें एक तरह का समन्वय भी देखने को मिलता है।

विषय-वस्तु

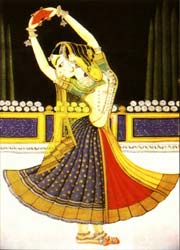

इस दृष्टिकोण से राजस्थानी चित्रकला को विशुद्ध रुप से भारतीय चित्रकला कहा जा सकता है। यह भारतीय जन-जीवन के विभिन्न रंगो की वर्षा करता है। विषय-वस्तु की विविधता ने यहाँ की चित्रकला शैलियों को एक उत्कृष्ट स्वरुप प्रदान किया। चित्रकारी के विषय-वस्तु में समय के साथ ही एक क्रमिक परिवर्त्तन देखने को मिलता है। शुरु के विषयों में नायक-नायिका तथा श्रीकृष्ण के चरित्र-चित्रण की प्रधानता रही लेकिन बाद में यह कला धार्मिक चित्रों के अंकन से उठकर विविध भावों को प्रस्फुटित करती हुई सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करने लगी। यहाँ के चित्रों में आर्थिक समृद्धि की चमक के साथ-साथ दोनों की कला है। शिकार के चित्र, हाथियों का युद्ध, नर्तकियों का अंकन, राजसी व्यक्तियों के छवि चित्र, पतंग उड़ाती, कबूतर उड़ाती तथा शिकार करती हुई स्रियाँ, होली, पनघट व प्याऊ के दृश्यों के चित्रण में यहाँ के कलाकारों ने पूर्ण सफलता के साथ जीवन के उत्साह तथा उल्लास को दर्शाया है।

बारहमासा के चित्रों में विभिन्न महीनों के आधार पर प्रकृति के बदलते स्वरुप को अंकित कर, सूर्योदय के राक्तिमवर्ण राग भैरव के साथ वीणा लिए नारी हरिण सहित दर्शाकर तथा संगीत का आलम्बन लेकर मेघों का स्वरुप बताकर कलाकार ने अपने संगीत-प्रेम तथा प्रकृति-प्रेम का मानव-रुपों के साथ परिचय दिया है। इन चित्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कथा, साहित्य व संगीत में कोई भिन्न अभिव्यक्ति नहीं है। प्रकृति की गंध, पुरुषों का वीरत्व तथा वहाँ के रंगीन उल्लासपूर्ण संस्कृति अनूठे ढंग से अंकित है।

स्री -सुन्दरता

राजस्थानी चित्रकला में भारतीय नारी को अति सुन्दर रुप में प्रस्तुत किया गया है। कमल की तरह बड़ी-बड़ी आँखे, लहराते हुए बाल, पारदर्शी कपड़ो से झाक रहे बड़े-बड़े स्तन, पतली कमर, लम्बी तथा घुमावदार ऊँगलियाँ आदि स्री-सुन्दरता को प्रमुखता से इंगित करते है। इन चित्रों से स्रियों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न उपलब्ध सोने तथा चाँदी के आभूषण सुन्दरता को चार चाँद लगा देते है। आभूषणों के अलावा उनकी विभिन्न भंगिमाएँ, कार्य-कलाप तथा क्षेत्र विशेष के पहनावे चित्रकला में एक वास्तविकता का आभास देते है।

राजस्थानी चित्रकला का आरम्भ

राजस्थानी चित्रकला अपनी प्राचीनता के

लिए जाना जाता है। अनेक प्राचीन साक्ष्य नि:सदेह इसके

वैभवशाली आस्तित्व की पुष्टि करते हैं। जब

राजस्थान की चित्रकला अपने प्रारंभिक दौर

से गु रही थी तब अजन्ता परंम्परा

भारत की चित्रकारी में एक नवजीवन का

संचार कर रही थी। अरब आक्रमणों के झपेटों

से बचने के लिए अनेक कलाकार गुजरात,

लाट आदि प्रान्तों को छोड़कर देश के

अन्य भागों में बसने लगे थे। जो चित्रकार इधर आये थे उन्होने

अजन्ता परम्परा की शैली को स्थानीय

शौलियों में स्वाभाविकता के साथ

समन्वित किया। उनके तत्वावधान में अनेक चित्रपट तथा चित्रित ग्रंथ

बनने लगे जिनमें निशीथचूर्णि, त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित, नेमिनाथचरित, कथासरित्सागर,

उत्तराध्ययन सुत्र, कल्पसूत्र तथा कालककथा

विशेष रुप से उल्लेखनीय हैं। अजन्ता परम्परा के गुजराती चित्रकार

सर्वप्रथम मेवाड़ तथा मारवाड़ में पहुँचे। इस

समन्वय से चित्रकारी की मौलिक विधि

में एक नवीनता का संचार हुआ जिसे

मडोर द्वार के गोवर्धन-धारण तथा

बाडौली तथा नागदा गाँव की मूर्तिकला

में सहज ही देखा जा सकता है। राजस्थान की

समन्वित शैली के तत्वावधान में अनेक जैन-ग्रंथ चित्रित किये गये।

शुरुआती अवधारणा थी कि इन्हें जैन साधुओं ने ही चित्रित किया है

अत: इसे ठजैन शैली' कहा जाने लगा

लेकिन बाद में पता चला कि इन ग्रंथों को जैनेत्तर चित्रकारों ने

भी तैयार किया है तथा कुछ अन्य धार्मिक ग्रंथ जैसे

बालगोपालस्तुति, दुर्गासप्तशती, गीतगोविंद आदि

भी इसी शैली में चित्रित किये गये हैं तो जैन

शैली के नाम की सभी चीनता में सन्देह

व्यक्त किया गया। जब प्रथम बार अनेक ऐसे जैन ग्रंथ गुजरात

से प्राप्त हुए तब इसे ठगुजरात शैली' कहा जाने

लगा। लेकिन शीघ्र ही गुजरात के अलावा पश्चिम

भारत के अन्य हिस्सों में दिखे तब इसे पश्चिम

भारतीय शैली नाम दिया गया। बाद

में इसी शैली के चित्र मालवा, गढ़मांडू, जौनपुर, नेपाल आदि अपश्चिमीय

भागों में प्रचुरता से मिलने लगे तब इसके नाम को पुन:

बदलने की आवश्यकता महसूस की गई। उस

समय का साहित्य को अपभ्रंश साहित्य कहा जाता है। चित्रकला

भी उस काल और स्वरुप से अपभ्रंश साहित्य

से मेल खाती दिखाई देती है अत: इस

शैली को ठअपभ्रंश शैली' कहा जाने लगा तथा

शैली की व्यापकता की मर्यादा की रक्षा हो

सकी। इस शैली को लोग चाहे जिस नाम

से पुकारे इस बात में कोई संदेह नहीं कि इस

शैली के चित्रों में गुजरात तथा राजस्थान

में कोई भेद नहीं था। वागड़ तथा छप्पन के

भाग में गुजरात से आये कलाकार "सोमपुरा" कहलाते है। महाराणा कुम्भा के

समय का शिल्पी मंडन गुजरात से ही आकर यहाँ बसा था। उसका नाम आज

भी राजस्थानी कला में एक सम्मानित स्थान

रखता है। इस शैली का समय ११ वीं शताब्दी

से १५ वीं शताब्दी तक माना जाता है। इसी का विकसित

रुप वर्त्तमान का राजस्थानी चित्रकारी

माना जाता है।

चूकि इसका प्रादुर्भाव अपभ्रंश शैली

से हुआ है अत: इनके विषयों में कोई खास

अन्तर नहीं पाया जाता पर विधान तथा आलेखन

सम्बंधी कुछ बातों में अन्तर है। प्रारंभिक

राजस्थानी शैली के रुप में अपभ्रंश शैली की

सवाचश्म आँख एक चश्म हो गई तथा आकृति अंकन की

रुढिबद्धता से स्वतंत्र होकर कलाकार ने एक नई

सांस्कृतिक क्रान्ति को जन्म दिया। चित्र इकहरे कागज के स्थान पर

बसली (कई कागजों को चिपका कर बनाई गई तह) पर अंकित होने

लगे। अपभ्रंश के लाल, पीले तथा नीले

रंगों के साथ-साथ अन्य रंगो का भी

समावेश हुआ। विषय-वस्तु में विविधता आ गई।

सामाजिक जीवन को चित्रित किया जाने

लगा लेकिन उसकी मौलिकता को अक्षुण्ण

रखने की कोशिश की गई। दूसरे शब्दों

में राजस्थानी शैली अपभ्रंश शैली का ही एक नवीन

रुप है जो ९ वी.-१० वीं. शती से कुछ

विशेष कारणवश अवनति की ओर चली गई थी।

प्रारंभिक राजस्थानी चित्रों की उत्कृष्टता १५४० ई. के आसपास चित्रित ग्रंथों जिस

में मृगावती, लौरचन्दा, चौरपंचाशिका तथा गीतगोविन्द प्रमुख हैं, पृष्ठों पर अंकित हैं। इसके अलावा

रागमाला तथा भागवत के पृष्ठ इसकी उत्कृष्टता के परिचायक हैं।

मालवा के रसिकप्रिया (१६३४ ई.) से राजस्थानी चित्रकारी

में राजसी प्रमाणों का शुरुआत हुआ।

इन चित्रों के सौदर्य से मुगल भी प्रभावित हुए।

बादशाह अकबर ने कई हिन्दु चित्रकारों को अपने शाही दरबारियों के समुह

में सम्मिलित किया राजपुतों से वैवाहित

सम्बन्ध स्थापित हो जाने के कारण दोनों के चित्र

शैलियों में परस्पर आदान-प्रदान हुआ।

राजस्थानी कलाकारों ने मुगल चित्रों

से त्वचा का गुलाबी रंग ग्रहण किया जो किशनगढ़

शैली में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

दूसरी तरफ मुगलों ने राजस्थानी शैली की

भाँति वास्तु का अपने चित्रों में प्रयोग किया। इसके अलावा चित्र

भूमि में गहराई दर्शाकर नवीन पृष्ठ

भूमि तैयार कर चित्रों को सुचारु

रुप से संयोजित किया। १६ वी. से १८ वी. व १९

वी. शती तक कला की एक अनुपम धारा सूक्ष्म मिनियेचर

रुप में कागज पर अंकित होती रही। इसके अतिरिक्त भित्ति-चित्रण परम्परा को

भी राजस्थानी कलाकारों ने नव-जीवन दिया।

हाल के वर्षों में राजस्थानी शब्द का इस्तेमाल विस्तृत परिपेक्ष

में होने लगा है। कुछ विद्वानों के

मतानुसार राजस्थानी चित्रकला की सीमारेखा

राजस्थान तक ही सीमित न रहकर मालवा तथा

मध्य भारत तक फैला हुआ है।

मारवाड़ी

शैली

इस शैली का विकास जोधपुर, बीकानेर, नागौर आदि स्थानों

में प्रमुखता से हुआ। मेवाड़ की भाँति, उसी काल

में मारवाड़ में भी अजन्ता परम्परा की चित्रकला का प्रभाव पड़ा। तारानाथ के

अनुसार इस शैली का सम्बन्ध श्रृंगार

से है जिसने स्थानीय तथा अजन्ता परम्परा के

सामंजस्य द्वारा मारवाड़ शैली को जन्म

दिया।

मंडोर के द्वार की कला तथा ६८७ ई. के

शिवनाग द्वारा निर्मित धातु की एक मूर्ति जो अब पिंडवाड़ा

में है यह सिद्ध करती है कि चित्रकला तथा

मूर्तिकला दोनों में मारवाड़ इस समय तक

अच्छी प्रगति कर चुका था। लगभग १००० ई.

से १५०० ई. के बीच इस शैली में अनेक जैन ग्रंथों को चित्रित किया गया। इस

युग के कुछ ताड़पत्र, भोजपत्र आदि पर चित्रित कल्प

सूत्रों व अन्य ग्रंथों की प्रतियाँ जोधपुर पुस्तक प्रकाश तथा जैसलमेर जैन

भंडार में सुरक्षित हैं।

इस काल के पश्चात् कुछ समय तक मारवाड़ पर

मेवाड़ का राजनीतिक प्रभुत्व रहा। महाराणा

मोकल के काल से लेकर राणा सांगा के

समय तक मारवाड़ में मेवाड़ी शैली के चित्र

बनते रहे। बाद में मालदेव का सैनिक प्रभुत्व (१५३१-३६ ई.) इस प्रभाव को कम कर

मारवाड़ शैली को फिर एक स्वतंत्र रुप दिया। यह

मालदेव की सैनिक रुचि की अभिव्यक्ति, चोखेला महल, जोधपुर की

बल्लियों एवं छत्तों के चित्रों से स्पष्ट है। इसमें ठराम-रावण

युद्ध' तथा ठसप्तशती' के अनेक दृश्यों को

भी चित्रित किया गया है। चेहरों की

बनावट भावपूर्ण दिखायी गई है। १५९१

में मारवाड़ शैली में बनी उत्तराध्ययनसूत्र का चित्रण

बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित है।

जब मारवाड़ का सम्बन्ध मुगलों से बढ़ा तो

मारवाड़ शैली में मुगल शैली के तत्वो की

वृद्धि हुई। १६१० ई. में बने भागवत के चित्रण

में हम पाते है कि अर्जुन कृष्ण की वेषभूषा

मुगली है परन्तु उनके चेहरों की बनावट स्थानीय है। इसी प्रकार गोपियों की वेषभूषा

मारवाड़ी ढंग की है परन्तु उसके गले के आभुषण

मुगल ढंग के है। औरंगजेब व अजीत सिंह के काल

में मुगल विषयों को भी प्रधानता दी जाने

लगी। विजय सिंह और मान सिंह के काल

में भक्तिरस तथा श्रृंगाररस के चित्र अधिक तैयार किये गये जिसमें

ठनाथचरित्र' ठभागवत', शुकनासिक चरित्र, पंचतंत्र आदि प्रमुख हैं।

इस शैली में लाल तथा पीले रंगो का

व्यापक प्रयोग है जो स्थानीय विशेषता है

लेकिन बारीक कपड़ों का प्रयोग गुम्बद तथा नोकदार जामा का चित्रण

मुगली है। इस शैली में पुरुष व स्रियाँ गठीले आकार की रहती है। पुरुषों के गलमुच्छ तथा ऊँची पगड़ी दिखाई जाती है तथा स्रियों के

वस्रों में लाल रंग के फुदने का प्रयोग किया जाता है। १८

वीं सदी से सामाजिक जीवन के हर पहलू के चित्र ज्यादा

मिलने लगते है। उदाहरणार्थ पंचतंत्र तथा

शुकनासिक चरित्र आदि में कुम्हार, धोबी,

मजदूर, लकड़हारा, चिड़ीमार, नाई,

भिश्ती, सुनार, सौदागर, पनिहारी, ग्वाला,

माली, किसान आदि का चित्रण मिलता है। इन चित्रों

में सुनहरे रंगों को प्रयोग मुगल

शैली से प्रभावित है।

किशनगढ़

शैली

जोधपुर से वंशीय सम्बन्ध होने तथा जयपुर

से निकट होते हुए भी किशनगढ़ में एक

स्वतंत्र शैली का विकास हुआ। सुन्दरता की दृष्टि

से इस शैली के चित्र विश्व-विख्यात हैं।

अन्य स्थानों की भाँति यहाँ भी प्राचीन काल

से चित्र बनते रहे। किशानगढ़ राज्य के

संस्थापक किशन सिंह कृष्ण के अनन्योपासक थे। इसके पश्चात् सहसमल, जगमल व रुपसिंह ने यहाँ

शासन किया। मानसिंह व राजसिंह (१७०६-४८) ने यहाँ की कलाशैली के पुष्कल सहयोग दिया। परन्तु किशानगढ़

शैली का समृद्ध काल राजसिंह के पुत्र

सामन्त सिंह (१६९९-१७६४) से जो नागरीदारा के नाम

से आधिक विख्यात हैं, से आरंम्भ होता है। नागरीदारा की

शैली में वैष्णव धर्म के प्रति श्रद्धा, चित्रकला के प्रति अभिरुचि तथा अपनी प्रेयसी ठवणी-ठणी'

से प्रेम का चित्रण महत्वपूर्ण है। कविहृदय

सावन्त सिंह नायिका वणी-ठणी से प्रेरित होकर अपना

राज्य छोड़ ठवणी-ठणी' को साथ लेकर

वृन्दावन में आकर बस गये और नागर उपनाम

से नागर सम्मुचय की रचना की। नागरीदास की वैष्णव धर्म

में इतनी श्रद्धा थी और उनका गायिका

वणी ठणी से प्रेम उस कोटि का था कि

वे अपने पारस्परिक प्रेम में राधाकृष्ण की

अनुभूति करने लगे थे। उनदोनों के चित्र इसी

भाव को व्यक्त करते है। चित्रित सुकोमला

वणी-ठणी को ठभारतीय मोनालिसा' नाम

से अभिहित किया गया। काव्यसंग्रह के आधार पर चित्रों के

सृजन कर श्रेय नागरी दास के ही समकालीन कलाकार निहालचन्द को है। ठवणी-ठणी'

में कोकिल कंठी नायिका की दीर्घ नासिका, कजरारे नयन, कपोलों पर फैले केशराशि के

सात दिखलाया गया है। इस प्रकार इस

शैली में हम कला, प्रेम और भक्ति का

सर्वाणीण सामंजस्य पाते है। निहालचन्द के अलावा

सूरजमल इस समय का प्रमुख चित्रकार था।

अन्य शैलियों की तरह इस शैली में

भी ठगीत-गोविन्द' का चित्रण हुआ।

इस शैली के चेहरे लम्बे, कद लम्बा तथा नाक नुकीली रहती है। नारी नवयौवना,

लज्जा से झुका पतली व लम्बी है। धनुषाकार

भ्रू-रेखा, खंजन के सदृश नयन तथा गौरवर्ण है।

अधर पतले व हिगुली रंग के हैं। हाथ मेहंदी

से रचे तथा महावर से रचे पैर है। नाक

में मोती से युक्त नथ पहने, उच्च वक्ष स्थल पर पारदर्शी छपी चुन्नी पहने

रुप यौवना सौदर्य की पराकाष्ठा है। नायक पारदर्शक जामे

मे खेत ९ मूंगिया पगड़ी पहने प्रेम का आहवान

से करता है। मानव रुपों के साथ प्रकृति

भी सफलता से अंकित है। स्थानीय गोदोला तालाब तथा किशनगढ़ के नगर को दूर

से दिखाया जाना इस शैली की अन्य

विशेषता है। चित्रों को गुलाबी व हरे छींटदार

हाशियों से बाँधा गया है। चित्रों

में दिखती वेषभूषा फर्रुखसियर कालीन है। इन

विशेषताओं को हम वृक्षों की घनी पत्रावली अट्टालिकाओं तथा दरवारी जीवन की

रात की झांकियों, सांझी के चित्रो तथा नागरीदास

से सम्बद्ध वृन्दावन के चित्रों में देख

सकते है।

बीकानेर

शैली

मारवाड़ शैली से सम्बंधित बीकानेर

शैली का समृद्ध रुप अनूपसिंह के शासन काल

में मिलता है। उस समय के प्रसिद्ध कलाकारों

में रामलाल, अजीरजा, हसन आदि के नाम

विशेषत रुप से उल्लेखनीय हैं। इस

शैली में पंजाब की कलम का प्रभाव भी देखा गया है क्यों कि अपनी

भौगोलिक स्थिति के कारण बीकानेर

उत्तरी प्रदेशों से प्रभावित रहा है।

लेकिन दक्षिण से अपेक्षतया दूर होने के

बाबजूद यहाँ फब्वारों, दरबार के दिखावों आदि

में दक्षिण शैली का प्रभाव मिलता है क्यों कि यहाँ के

शासकों की नियुक्ति दक्षिण में बहुत

समय तक रही।

हाड़ौती

शैली/बूंदी व कोटा शैली

राजस्थानी चित्रकला को बूंदी व कोटा चित्रशैली ने

भी अनूठे रंगों से युक्त स्वर्मिण संयोजन प्रदान किया है। प्रारंभिक काल

में राजनीतिक कारणों से बूंदी कला पर

मेवाड़ शैली का प्रभाव स्पष्ट रुप से परिलक्षित होता है। इस स्थिति को स्पष्ट

व्यक्त करने वाले चित्रों में रागमाला (१६२५ ई.) तथा

भैरवी रागिनी उल्लेखनीय है।

इस शैली का विकास राव सुरजन सिंह (१५५४-८५) के

समय के आरम्भ हो जाता है। उन्होने

मुगलों का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया था

अत: धीरे-धीरे चित्रकला की पद्धति में एक नया

मोड़ आना शुरु हो जाता है। दीपक राग तथा

भैरव रागिनी के चित्र राव रतन सिंह (१६०७-३१) के

समय में निर्मित हुए। राव रतन सिंह चूकि जहाँगीर का कृपा पात्र था, तथा उसके

बाद राव माधो सिंह के काल में जो शाहजहाँ के प्रभाव में था, चित्र कला के क्षेत्र

में भी मुगल प्रभाव निरन्तर बढ़ता गया। चित्रों

में बाग, फव्वारे, फूलों की कतार, तारों

भरी राते आदि का समावेश मुगल ढंग

से किया जाने लगा। भाव सिंह (१६५८-८१)

भी काव्य व कला प्रेमी शासक था। राग-

रागिनियों का चित्रण इनके समय में हुआ।

राजा अनिरुद्ध के समय दक्षिण युद्धों के

फलस्वरुप बूंदी शैली में दक्षिण कला के तत्वों का

सम्मिलित हुआ। बूंदी शैली के उन्नयन

में यहाँ के शासक राव राजाराम सिंह (१८२१-८९) का अभूतपूर्व सहयोग रहा।

बूंदी महल के ठछत्र महल' नामक प्रकोष्ठ

में उन्होने भित्ति-चित्रो का निर्माण करवाया।

बूंदी चित्रों में पटोलाक्ष, नुकीली नाक,

मोटे गाल, छोटे कद तथा लाल पीले

रंग की प्राचुर्यता स्थानीय विशेषताओं का द्योतक है जबकि गुम्बद का प्रयोग और

बारीक कपड़ों का अंकन मुगली है। स्रियों की

वेशगुषा मेवाड़ी शैली की है। वे काले

रंग के लहगे व लाल चुनरी में हैं। पुरुषाकृतियाँ नील व गौर

वर्ण में हृष्ट-पुष्ट हैं, दाढ़ी व मूँछो

से युक्त चेहरा भारी चिबुक वाला है।

वास्तुचित्रण प्रकृति के मध्य है। घुमावदार छतरियों व लाल पर्दो

से युक्त वातायन बहुत सुन्दर प्रतीत होते हैं। केलों के कुज

अन्तराल को समृद्ध करते हैं।

बूंदी चित्रों का वैभव चित्रशाला, बड़े महाराज का महल, दिगम्बर जैन गंदिर,

बूंदी कोतवाली, अन्य कई हवेलियों तथा

बावड़ियों में बिखरा हुआ है।

कोटा में भी राजनीतिक स्वतंत्रता से नवीन

शैली का आरम्भ होता है। वल्लभ सम्प्रदाय जिसका प्रभाव यहाँ १८

वीं शती के प्रारम्भिक चरण में पड़ा, में

राधा कृष्ण का अंकन विशेष रुप से हुआ। परन्तु कोटा

शैली अपनी स्वतंत्र अस्तित्व न रखकर बूंदी

शैली का ही अनुकरण करती है। उदाहरणार्थ जालिम सिंह की

हवेली में चित्रित नायिका हू-ब-हू

बूंदी नायिका की नकल कही जा सकती है। आगे चलकर

भी कोटा शैली बूंदी शैली से अलग न हो

सकी। कोटा के कला प्रेमी शासक उम्मेद सिंह (१७७१-१८२०) की

शिकार में अत्यधिक रुचि थी अत: उसके काल

में शिकार से सम्बद्ध चित्र अधिक निर्मित हुए। आक्रामक चीता व

राजा उम्मेद सिंह का शिकार करते हुए चित्र बहुत

सजीव है। चित्रों में प्रकृति की सधनता जंगल का भयावह दृश्य उपस्थित करती है। कोटा के

उत्तम चित्र देवताजी की हवेली, झालाजी की

हवेली व राजमहल से प्राप्त होते हैं।

ढूंढ़ार

शैली / जयपुर शैली

जयपुर शैली का विकास आमेर शैली

से हुआ। मुगल शैली के प्रभाव का आधित्य इस

शैली की विशेषता है। जयपुर के महाराजाओं पर

मुगल जीवन तथा नीति की छाप विशेष

रुप से रही है। अकबर के आमेर के

राजा भारमल की पुत्री से विवाहोपरान्त

सम्बन्धों में और प्रगाढ़ता आयी।

शुरुआती चित्र परम्परा भाऊपुरा रैनबाल की छवरी,

भारभल की छवरी (कालियादमन,

मल्लयोद्धा), आमेर महल व वैराट की छतरियों

में भित्तियों पर (वंशी बजाते कृष्ण) तथा कागजों पर प्राप्त होती है।

बाद में राजा जयसिंह (१६२१-६७) तथा सवाई जयसिंह (१६९९-१७४३) ने इस

शैली को प्रश्रय दिया। राजा सवाई जयसिंह ने अपने दरबार

में मोहम्मद शाह व साहिबराम चितेरो को प्रश्रय दिया। इन कलाकारों ने

सुन्दर व्यक्ति, चित्रों व पशु-पक्षियों की

लड़ाई सम्बंधी अनेक बड़े आकार के चित्र

बनाए। सवाई माधो सिंह प्रथम (१७५०-६७) के

समय में अलंकरणों में रंग न भरकर

मोती, लाख व लकड़ियाँ की मणियों को चिपकाकर चित्रण कार्य हुआ। इसी

समय माधोनिवास, सिसोदिनी महल, गलता

मंदिर व सिटी पैलेस में सुन्दर भिति चित्रों का निर्माण हुआ।

सवाई प्रताप सिंह (१७७९-१८०३) जो स्वयं पुष्टि

मार्गी कवि थे, के समय में कृष्ण लीला, नायिका

भेद, राग-रागिनी, ॠतुवर्णन, भागवतपुराण, दुर्गासप्तसती

से सम्बंधित चित्र सृजित हुए। महाराज जगतसिंह के

समय में पुण्डरीक हवेली के भित्ति चित्र, विश्व-प्रसिद्ध ठकृष्ण का गोवर्धन-धारण' नामक चित्र

रासमण्डल के चित्रों का निर्माण हुआ। पोथीखाने के आसावरी

रागिणी के चित्र व उसी मंडल के अन्य रागों के चित्रों

में स्थानीय शैली की प्रधानता दिखाई देती है। कलाकार ने आसावरी

रागिणी के चित्र में शबरी के केशों, उसके अल्प कपड़ों, आभूषणों और चन्दन के

वृक्ष के चित्रण में जयपुर शैली की वास्तविकता को निभाया है। इसी तरह पोथीखाना के १७

वीं शताब्दी के ठभागवत' चित्रों में जो लाहोरे के एक खत्री द्वारा तैयार करवाये गये थे, स्थानीय

विशेषताओं का अच्छा दिग्दर्शन है। १८ वीं

शाताब्दी की ठभागवत' में रंगों की चटक

मुगली है। चित्रों में द्वारिका का चित्रण जयपुर नगर की

रचना के आधार पर किया गया है और कृष्ण-अर्जुन की वेषभूषा

मुगली है। १९ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध

में जयपुर शैली पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ना

शुरु हो जाता है। जयपुर शैली के चित्र गातिमय

रेखाओं से मुक्त, शान्तिप्रदायक वर्णा

में अंकित है। आकृतियाँ की भरभार होते हुए

भी चेहरे भावयुक्त है। मुगल प्रभाव

से चित्रों में छाया, प्रकाश व परदा का

मुक्त प्रयोग हुआ है। आकृतियाँ सामान्य कद की हैं। आभूषणों

में मुगल प्रभाव स्पष्ट दिखायी देता है। स्रियों की

वेशभूषा में भी मुगल प्रभाव स्पष्ट है।

उनके अधोवस्र में घेरदार घाघरा ऊपर

से बाँधा जाता है और पायजामा तथा छोटी ओढ़नी पहनाई जाती है जो

मुगल परम्परा के अनुकूल है। पैरो में पायजेब व जुतियाँ है। चेहरों को चिकनाहट और गौरवर्ण

फारसी शैली के अनुकूल है। वह अपने

भाव मोटे अधरों से व्यक्त करती है। पुरुष के सिर पर पगड़ी,घेरदार चुन्नटी जामा, ढ़ीली

मोरी के पाजामें, पैरों में लम्बी नोक की जूतियाँ हैं।

आज भी जयपुर में हाथी-दाँत पर लघु चित्र व बारह-मासा आदि का चित्रण कर उसे निर्यात किया जाता है। भित्ति चित्रण परंपरा

भी अभी अस्तित्व में है।

अलवर

शैली

यह शैली मुगल शैली तथा जयपुर

शैली का सम्मिश्रण माना जा सकता है। यह चित्र औरंगजेब के काल

से लेकर बाद के मुगल कालीन सम्राटों तथा कम्पनी काल तक प्रचुर

संख्या में मिलते हैं। जब औरंगजेब ने अपने दरबार

से सभी कलात्मक प्रवृत्तियों का तिरस्कार करना

शुरु किया ते राजस्थान की तरफ आने

वाले कलाकारों का प्रथम दल अलवर

में आ टिका, क्योंकि कि मुगल दरबार

से यह निकटतम राज्य था। उस क्षेत्र में

मुगल शैली का प्रभाव वैसे तो पहले

से ही था, पर इस स्थिति में यह प्रभाव और

भी बढ़ गया।

इस शैली में राजपूती वैभव, विलासिता,

रामलीला, शिव आदि का अंकन हुआ है। नर्त्तकियों के थिरकन

से युक्त चित्र बहुतायक में निर्मित हुए।

मुख्य रुप से चित्रण कार्य स्क्रोल व हाथी-दाँत की पट्टियों पर हुआ। कुछ विद्धानों ने उपर्युक्त

शैलियों के अतिरिक्त कुछ अन्य शौलियों के

भी अस्तित्व को स्वीकार किया है। ये

शैलियाँ मुख्य तथा स्थानीय प्रभाव के कारण

मुख्य शैलियाँ से कुछ अलग पहचान

बनाती है।

आमेर

शैली

अन्य देशी रियासतों से आमेर का इतिहास अलग रहा है। यहाँ की चित्रकारी

में तुर्की तथा मुगल प्रभाव अधिक दीखते है जो इसे एक

स्वतंत्र स्थान देती है।

उणियारा

शैली

अपनी आँखों की खास बनावट के कारण यह शैली जयपुर

शैली से थोड़ी अलग है। इसमें आँखे इस तरह

बनाई जाती थी मानो उसे तस्वीर पर जमा कर

बनाया गया हो।

डूंगरपूर उपशैली

इस शैली में पुरुषों के चेहरे मेवाड़

शैली से बिल्कुल भिन्न है और पंगड़ी का

बन्धेज भी अटपटी से मेल नहीं खाता। स्रियों की वेषभूषा

में भी बागड़ीपन है।

देवगढ़ उपशैली

देवगढ़ में बडी संख्या में ऐसे चित्र

मिले हैं जिनमें मारवाड़ी और मेवाड़ी कलमों का

समावेश है। यह भिन्नता विशेषत:

भौगोलिक स्थिति के कारण देखी गई है।